民盟成立前后各民主党派合法地位的变化

来源:黄世喆 [大] [小] 2025-07-17

1941年3月,民盟成立时的名称是中国民主政团同盟,当时参加的党派有中国青年党、国家社会党(后改称中国民主社会党)、中华民族解放行动委员会(后改为中国农工民主党)、中华职业教育社、中国乡村建设协会。1942年,沈钧儒领导的全国各界救国联合会加入,故有“三党三派”之称。由于是秘密成立,所以当时民盟的合法性并没有得到确认,但是参加的“三党三派”却又有其合法地位。实际上,中共和民盟等民主党派经历了一个从不被承认到获得合法地位,再到合法地位失而复得的曲折历程。

一

抗日战争的爆发,要追溯到九一八事变。

九一八事变后,国民党迫于内外压力,于是以“共商国是”的名义宣布召集国难会议。1932年4月,参加国难会议的“国内明达之士”中,有王造时、左舜生、光昇、余家菊、李璜、何公敢、冷遹、林植夫、马叙伦、陈启天、张君劢、张东荪、许崇清、梁漱溟、陶行知、黄炎培、曾琦、钱端升、罗隆基等代表,这些都是与先后成立的“三党三派”及后来的民盟有关的民主人士。这次会议意外成为在野力量的首次集结契机——长期游离于国民党体制外的知识分子、地方士绅及社会团体,借机突破政治壁垒,以救亡之名登上国家政治舞台。(参见迟云平《统一建国同志会发起前后在野党派的活动及影响(一)》,《重庆民盟》2025年第2期)

1935年,中共发布《八一宣言》,提出抗日民族统一战线的主张。1935年12月9日,北平学生示威游行,发起一二·九抗日救亡运动。12月12日,上海文化界马相伯、沈钧儒、邹韬奋、章乃器、陶行知、李公朴、金仲华、钱俊瑞、薛暮桥等283人联名发表《上海文化界救国运动宣言》,提出八项主张,代表当时群众运动的共同要求。1936年6月1日,全国各界救国联合会宣告成立。11月23日,国民党政府逮捕救国会领袖沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙千里、史良、王造时等七人。各救亡团体纷纷提出抗议,形成营救“七君子”的运动。12月2日,张学良飞抵洛阳见蒋介石,要求释放抗日救国会“七君子”。

出乎蒋介石意料的是,因为七君子事件引发的营救运动及20天后发生的西安事变,最终促成了抗日民族统一战线的形成。 西安事变的和平解决,不仅是中共由“逼蒋抗日”到“联蒋抗日”策略方针的转折点,而且是国民党由剿共内战到国共合作抗日政策重大转变的开端,成为中国时局转换的枢纽。

1937年卢沟桥事变爆发后,民族危机加剧。此时,经过西安事变后国共两党矛盾已经缓解,国民党中央为团结各界力量,以“共赴国难”名义召开抗日救国会议(亦称庐山谈话会),邀请各党派、无党派人士及社会名流参与。蒋介石于7月17日发表《抗战宣言》,明确提出“地无分南北,人无分老幼”的全民抗战主张,标志着国民政府正式确立抗战方针,拉开了中国全面抗战序幕,也拉开了承认各抗日党派合法地位的序幕。

参加会议的有蒋介石、汪精卫、于右任、冯玉祥、张群、陈布雷等国民党要员,还有各界名流,以及与后来的民盟有关的在野党派代表左舜生、李璜、曾琦、张君劢、张东荪、江恒源等(梁漱溟因卢沟桥事变爆发未能参会)。在谈话会上,国社党张君劢、青年党曾琦以及救国会杜重远、张志让作了发言。虽然参加会议的青年党、国社党、救国会、职教社等各党派及社会各界的代表人士,都是以个人身份出席,不代表各自党派、团体,但发言的代表均拥护政府团结各党派、各民主团体一致抗日的方针。

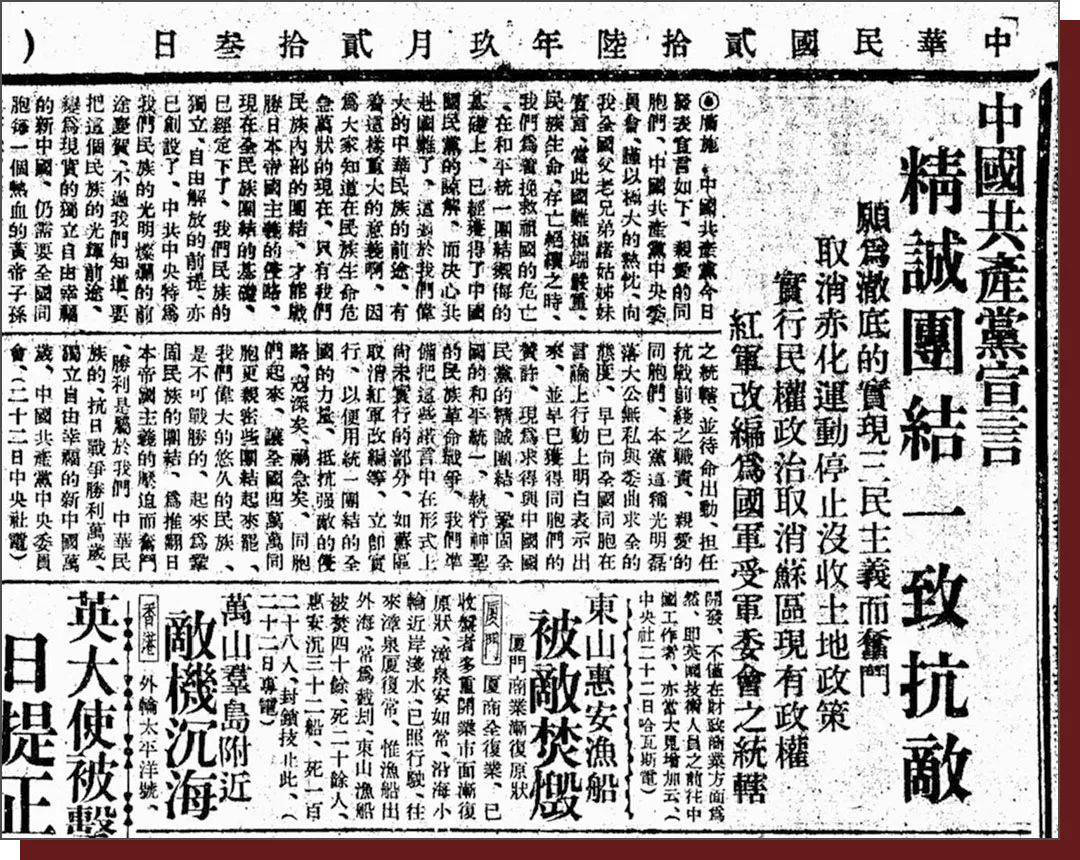

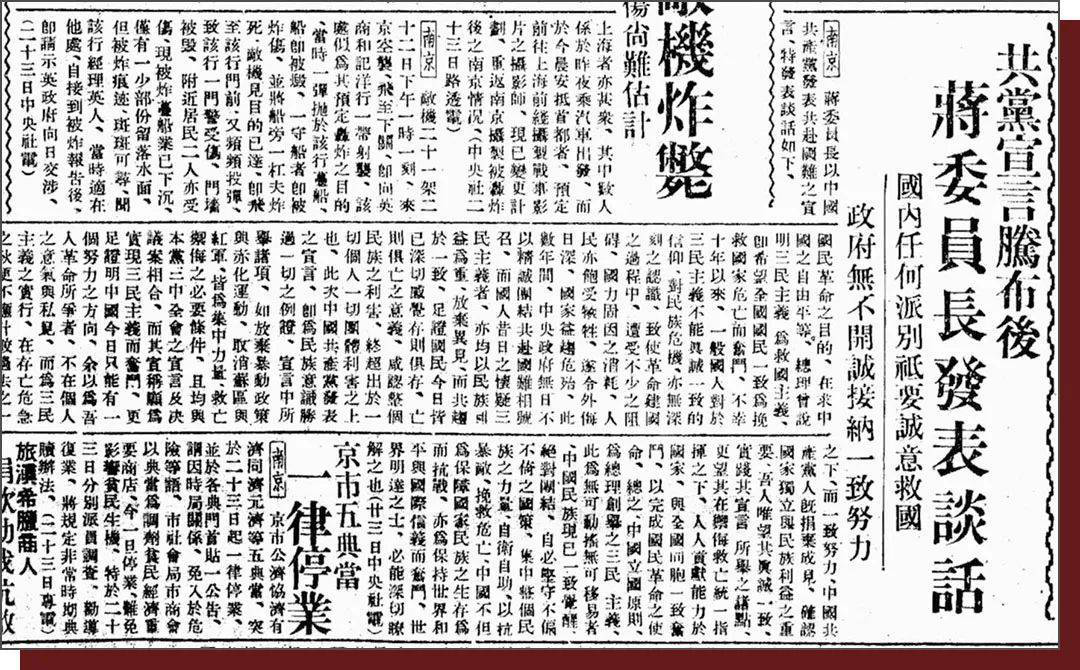

尤其值得一提的是,中共代表虽被排除在此次庐山谈话会之外,会议期间,周恩来等人却秘密上山,与蒋介石等人谈判国共两党之间悬而未决的问题。国共双方就合作宣言多次协商,最终促成国共合作宣言的发布。1937年9月22日,国民党中央通讯社发表《中国共产党为公布国共合作宣言》。23日,蒋介石发表庐山谈话,一定程度上承认了中共的合法地位(真正合法的前提条件是,归国民党领导,并交出军队和根据地)。尽管如此,这一宣言和谈话仍标志着中共是最早获得合法身份的在野党派。

《申报》 1937 年 9 月 23 日

1938年3月底,国民党在武汉召开临时全国代表大会,通过了《抗战建国纲领》,决定成立由各党派、各抗日团体和社会贤达组成的战时民意机关——国民参政会,这表明国民党认为中共及各小党派有资格参加国民参政会“共商国是”。以国社党为例。张君劢、张东荪、胡石青、罗隆基、梁实秋等国社党代表被聘为参政员后,张东荪于4月13日以国社党代表名义致书蒋介石、汪精卫,阐明国社党与国民党主张的一致性,表示拥护《抗战建国纲领》,放弃以往政见和恩怨,服从政府,一致对外。蒋、汪回函表示欢迎,同时国民政府承认了国社党存在的合法性。(参见《张东荪年谱》,左玉河编著,群言出版社2014年1月第1版)青年党则早在1938年1月就与国民党就合法性问题交换了正式文本,内容大意是拥护三民主义,共同支持抗战,与国民党共患难等。文本由左舜生起草并签名。(参见左舜生《近三十年见闻杂记》第511页)另据陶百川所著《党派承认问题的法律研究》一文中披露:“政府为应事实的需要,已经用换文的方法,承认三个党派的地位;最早是中国共产党,其次是国家社会党,再次是中国青年党。”(转引自邹韬奋《抗战以来》第十六节,《华商报》1941年4月23日版)

1938年7月7日,国民参政会一届一次会议在武汉举行。会议期间,毛泽东等七位中共参政员在武汉《新华日报》发表《我们对于国民参政会的意见》。《意见》指出:“我们代表着中国共产党参加国民参政会,诚恳地愿意在参政会内与国民党和其他各党派以及无党派关系的国民参政员同志们亲密地携手和共同的努力,以期能友好和睦地商讨和决定一切有利于抗战必胜、建国必成的具体办法与实施方案,以便能够有效地打击与战胜日寇,并奠定使中华民国走向独立、自由、幸福的新国家的基础。”

尽管包括毛泽东等在内有党派身份的参政员,是以个人身份而非以本党派名义出席会议;尽管国民参政会还不是尽如人意的人民代表机关而只能算准民意机关,而且在人选方面还不能说完全令人满意。但是,国民参政会还是囊括了中国各主要党派和各方面代表人物。除中共外,后来组成民盟的“三党三派”领导人物以及较有名望的专家学者也被邀请。因此,一届一次会议召开前后,各党派和进步人士及国内舆论给予高度评价,寄予热切期望。

也可以说,中共和“三党三派”等在野党派,实际上是通过其领导人获得参政员的身份参加国民参政会、从而正式登上政治舞台的方式,使其合法地位得到事实上的确认。

二

1939年9月一届四次会议召开前,面对国民党实行《限制异党活动办法》等形势,中共和“三党三派”参政员就国民参政会提案加强了沟通。据参政员邹韬奋回忆:“在国民参政会第四次大会中,由抗日各党派提出的有关宪政的提案有7个之多,其中有国民党的‘陪客’提的,有共产党的‘来宾’提的,有青年党、国社党及第三党的‘来宾’共同提出的,有救国会派的‘来宾’提的,有职业教育派的‘来宾’提的,表现了抗日各党派对于宪政的一致要求。”中共和“三党三派”参政员共联署提出了6个关于民主政治的提案,集中在巩固党派团结、保障党派合法地位和施行宪政等方面。国民党参政员孔庚也提出了一份不到100字的请政府《定期召集国民大会制定宪法开始宪政案》。这7个提案均不同程度涉及宪政问题,经过激烈辩论,七案合并审查,大会最终通过了《请政府明令召开国民大会,制定宪法,实施宪政》的决议案。(参见邹韬奋《第一届国民参政会亲历记(节选)》,原载邹韬奋《抗战以来》,1941年香港《华商报》)这样一来,在中共的全力支持下,初登政治舞台的以“三党三派”为代表的中间党派发起了第一次民主宪政运动。

这次运动的一个主要目的,就是加强团结确定各党派合法地位。中共参政员陈绍禹(王明)领衔的《请政府明令保障各抗日党派合法地位案》就表达了中共及“三党三派”的心声。1939年9月2日,《新华日报》第2版发表了参政员章伯均接受记者采访时对第四届参政会的意见内容。他谈到,在这次参政会的主要议题,仍以加强各党各派团结为首要,应尽力消除党派间的摩擦,确定各党各派的法定地位。(参见《<新华日报>民盟史料辑录》,民盟重庆市委盟史及理论研究会编印)。随后,参政员张澜、黄炎培、李璜在发表对第四届参政会的意见时,均强调要精诚团结。由此可知,张澜等人确实是非常强调全国上下一致精诚团结尤其是加强各党派的团结。而要加强各党派的团结,首先就应该确定抗日各党派的法定地位。或者说,从章伯均的意见就可以看出,虽然表面上看,第一届国民参政会已经吸收了中共及“三党三派”的领导人任国民参政会参政员,国民政府已经默认了这些抗日党派的合法地位,但却一直没有通过必要的方式把各党各派的合法地位确定下来。

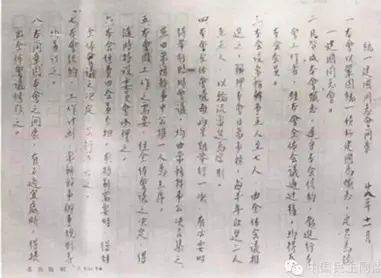

从1939年10月起,“三党三派”负责人鉴于国共两党关系紧张,经常一起研究时局。黄炎培提议在适当时机,邀集国共两党以外的各党派人士共同发表告全国同胞书,劝各党派竭诚合作,任何不同意见在法律常规上解决。11月13日,梁漱溟提出各小党派有实行统一的必要。11月23日,黄炎培、梁漱溟、左舜生、罗隆基、章伯钧、沈钧儒、邹韬奋、章乃器、光昇、张澜等十多人在重庆青年会餐厅集会,正式成立了统一建国同志会,通过了《信约》12条。《信约》第一条以“诚意接受三民主义为抗战建国最高原则”,并强调“国家至上,民族至上”;第二条“拥护蒋先生为中华民国领袖,并力促其领袖地位之法律化”。梁漱溟于11月29日面见蒋介石并递交了《信约》,蒋介石以不组织正式政党为条件,允许成立统一建国同志会。据此,该会不是政党而是联合的政治力量。

《统一建国同志会信约》

一年以后,国共关系更加紧张。1940年12月24日,黄炎培、梁漱溟、左舜生和张君劢聚会,认为“非民主团结,大局无出路”“非加强中间派的组织无由争取民主团结”。

从1940年12月至1941年3月,黄炎培等人经多次商谈,于1941年3月19日在重庆秘密成立了中国民主政团同盟。会议通过了《中国民主政团同盟政纲》《敬告政府和国人》和《中国民主政团同盟简章》,公推黄炎培为中央常委会主席。大约在8、9月间,黄炎培辞去了主席职务,10月由张澜接任。

9月18日,中国民主政团同盟的机关报《光明报》在香港创刊。10月10日,《光明报》发表了“启事”,宣告中国民主政团同盟业经在重庆成立,并公布了《中国民主政团同盟对时局主张纲领》(即《十大政治纲领》)和《中国民主政团同盟成立宣言》,向海内外公开宣布中国民主政团同盟的政治主张和斗争目标。为了避免遭到国民党的封杀,并回击孙科的诬告及国民党在港报刊的责骂,10月16日,《光明报》发表《中国民主政团同盟的成立》的社论以正视听。文章指出,中国民主政团同盟为“国内在政治上一向抱民主思想的各党派之初步结合”,实际上就是表明,这是事实上具有合法地位的各小党派的政团同盟(即联合组织),并非成立一个除国共两党之外的参与竞争的新政党。而且,这一联合由来已久,得到过最高领袖蒋介石赞成的统一建国同志会就是这样的组织,它正是中国民主政团同盟的前身。因此,一来大可不必大惊小怪,二来也不应质疑其合法性,因为中国民主政团同盟就是已经具有合法地位的各党派的联合,目的是“以言论以理性去活动,争取大众的同情拥护”“培养起来中国政治上的民主势力”“奠定国内的永久和平”。

同日(11月16日),中国民主政团同盟主席张澜率左舜生、章伯钧、罗隆基等人,邀请国共两党代表和国民参政会中部分民主人士开了一次茶会。张君劢首先说明中国民主政团同盟的宗旨,左舜生报告了中国民主政团同盟的成立经过及政治主张,公开宣布了中国民主政团同盟的成立。11月25日,在国民参政会二届二次会议上,张澜、黄炎培等23人联名提出《实现民主以加强抗战力量树立建国基础案》,实际表达了民盟纲领的主要精神。虽然这一提案未被参政会主席交大会讨论,但从此,民盟就由秘密转为公开,以中间党派联合组织的身份出现在国统区的政治舞台上。

26日,在国民参政会第二届二次会议闭幕式上,蒋介石致辞说道:宪政实行后,当然是多党制,但训政时则否。各党各派只要不违反三民主义,政府定扶助之。(参见《黄炎培日记》)蒋介石似乎是在用不置可否的方式回应民盟的成立,而这番说辞,其实和1937年庐山谈话的口径差不多,即愿意在遵循三民主义的前提下,接纳全国各党派共同御侮,默认其合法地位。

总的来看,民盟采取了以下策略:一是秘密成立,二是先斩后奏,三是以理服人,从而以既成事实的方式获得了合法地位。当然,由于加入民盟的各党派领导人都有双重党籍,民盟的组织纪律对这些党派领导人并没有多大的约束力,因此中国民主政团同盟确实是一个比较松散的政治联盟,算不得真正的政党。

三

1942年,沈钧儒领导的救国会也加入了中国民主政团同盟,其组成俗称“三党三派”,包括中国青年党、国家社会党和中华民族解放行动委员会(第三党),以及全国各界救国联合会、中华职业教育社和乡村建设协会。此外还吸收张澜、光昇等无党派人士参加。但严格说来,“三党三派”中只有青年党、国社党、第三党是政党,救国会只能算政治团体, 直到1945年10月,救国会在重庆召开会员大会进行改组,才基本具备了政党的性质。而当时的职教社和乡建协会更接近教育社团,连政治团体都算不上。所以,职教社的黄炎培和乡建派的梁漱溟更多地是作为社会贤达被选任为第一届国民参政员。与之相对照的是,由于第三党和救国会越来越倾向中共,导致章伯均和沈均儒落选了第二届国民参政员。

1943年9月18日,国民参政会三届二次会议开幕当天,张澜发表了《中国需要真正民主政治》一文,从而掀开了由中国民主政团同盟发动的第二次民主宪政运动的序幕。

1944年5月,中国民主政团同盟发表《对目前时局的看法与主张》指出,如果一个国家不能保障国民的言论自由、人身自由,绝对不许其他在野党派合法的存在,这不仅不是一个民主国家,而且是一个十足的反民主的国家!也就是说,只有实施民主宪政,成为十足道地的民主国家,才能真正保障国民的言论、人身等各项基本自由,才能真正保障其他在野党派的合法地位。

1944年9月,中国民主政团同盟全国代表会议在重庆特园召开。会议决定取消团体会员制,盟员一律以个人名义加入,以便广泛地吸收无党无派及个别的民主人士参加。同时取消“政团”二字,改名中国民主同盟。会议拟定了《民主同盟纲领草案》,通过了《中国民主同盟组织规程》,民盟初步具备了政党的形态。

也是在9月,中共参政员在国民参政会三届三次会议上提出结束国民党一党专政、立即召开紧急国是会议、建立各党派民主联合政府的主张。民盟立即响应中共这一主张。9月24日,张澜主持各党派领导人和民主人士500 余人举行集会,拥护中共建立联合政府的主张。10月10日,民盟发表《对抗战最后阶段的政治主张》,从“结束一党专政,建立各党派之联合政府”等5个方面提出36条主张,其中就有“开放党禁,承认各党派公开合法地位,立即释放一切政治犯”的内容,即国民党只有“立即宣布结束党治,还政于民”,才能真正做到承认各党派公开合法地位。

1945年1月15日,民盟针对蒋介石新年文稿发表对时局宣言,又重申了此前《对抗战最后阶段的政治主张》的主张,强调“立即结束一党专政,建立联合政府”“开放党禁,承认各党派公开合法地位”等。3月1日,蒋介石在宪政实施协进会第五次全体会议上发表演说,公开反对召开党派会议、建立联合政府,并声称要在当年11月12日召开国民大会。3月10日,民盟发表谈话,重申对召开国民大会的态度。3月18日,左舜生再次就此问题对记者发表谈话,称民盟不参加不民主的“国民大会”。

1945年4月,国民政府派出中国代表团,出席在美国旧金山举行的联合国制宪会议。国民党曾想垄断中国代表团,但中共坚持应由国民党、中共、民盟三方面组成。最终,在10人组成的中国代表团中,有中共代表董必武和民盟的李璜、张君劢。这大大提高了国共两党以外的第三势力民盟的政治地位。

6月15日,毛泽东就中共不出席四届一次参政会一事为新华社起草的答记者问当中提到:“依据国民党政府的法令,中共及其他民主党派至今没有合法地位。”(参见《解放日报》1945年6月17日版)再次就各抗日党派的合法问题给国民党施压。而这件事,后来促成了“六参政员”的延安之行。

8月15日,日本宣布无条件投降。8月28日,毛泽东抵重庆与蒋介石进行和平谈判,10月10日签署《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》,其中披露:“关于党派合法问题,中共方面提出:政府应承认国民党、共产党及一切党派的平等合法地位。政府方面表示:各党派在法律之前平等,本为宪政常轨,今可即行承认。”注意,是“一切党派的平等合法地位”。

10月1日,民盟在重庆特园召开临时全国代表大会(即民盟“一大”),通过了《中国民主同盟纲领》和《中国民主同盟组织规程》。正如张澜在大会闭幕词中所说:民盟中不论有党籍的盟员与无党籍的盟员之间,以及民盟与各民主党派之间,必须互信互谅,精诚团结,才能完成重大使命。这表明:其一,民盟是党内有党有派,“三党三派”就是民盟内部的各民主党派(民建、民进等尚未成立);其次,无论有党、无党的盟员,都要遵守民盟“纲领”“组织规程”。民盟从内部完成了向政党的转变。

民盟“一大”以后,国民党当局根据《双十协定》决定召开有国共两党和民盟及社会贤达参加的政治协商会议。因为参加政协的代表名额分配,青年党从民盟分出,民盟秘书处主任左舜生是青年党的领导人之一,便也跟着离开民盟。最后商定的名额是:国民党8名,共产党7名,民盟9名,青年党5名,社会贤达9名。民盟的代表名额最后分配为:无党派2人,张澜、罗隆基;救国会2人,沈钧儒、张申府;国社党2人,张君劢、张东荪;第三党1人,章伯钧;职教派1人,黄炎培;乡建派1人,梁漱溟。民盟作为国共两党之外第三方面的主要政治代表,和中共密切配合,为五项政协协议的通过与国家的和平、民主作出了重大贡献,提升了其威望和政治影响,也巩固了其党派联合体的合法地位。当然,已经独立参加的青年党立场基本与民盟一致,也发挥了民主党派的作用。

在此期间,中国国民党民主促进会、三民主义同志联合会、中国民主建国会、中国民主促进会、九三学社等政治团体纷纷成立。按照《双十协定》立即开放党禁的精神,成立这些政治团体当然不会被禁止,但这些政治团体虽然日后也被中共认可为民主党派,此时仍然不算是具有影响力的独立党派。被国共两党认可的中间党派只有民盟(包括“两党三派”)和青年党。

1946年6月26日,国民党撕毁《双十协定》和政协决议,向解放区展开大规模的进攻,全面内战爆发。“开放党禁”成了空头支票。10月11日,蒋介石在国民党军队占领张家口的当天下午,宣布于11月12日召开制宪国民大会,公然违背政协协议的程序。不久,和平谈判破裂,第三方面(包括民盟、青年党和社会贤达)的调停工作宣告失败。中共和民盟拒绝参加国民大会,从民盟脱离出来的青年党和民社党则先后参加了国民大会。

国民大会闭幕后,1947年6月28日,国民政府最高法院检察署下令通缉毛泽东等中共领导人[ 笔者注:据台湾“中央社”报道,台“最高法院检察署”今日公开展览所藏的档案文物,这次展出的档案共有70件,其中,1947年6月28日,蒋介石以国民政府最高法院的名义下令通缉毛泽东的原文及当时的报纸报道是第一次曝光。(2012年07月10日中国新闻网《蒋介石通缉毛泽东原文及当时报道在台展出》,来源:中国台湾网)],中共被国民党政府宣布取缔,成为了最早失去合法地位的在野党派。10月27日,国民党政府内政部发言人宣布民盟为“非法团体”。

中共则针锋相对,于10月10日公布毛泽东起草的《中国人民解放军宣言》,第一次向中外提出了“打倒蒋介石,解放全中国”的口号,即不再寻求以和平谈判的方式实现民主变革,而是以革命战争的方式彻底推翻国民党的统治。

四

当民盟被国民党宣布为“非法团体”并被迫解散之际,正是各民主党派的合法地位甚至身份发生变化之时。一方面,继中共的合法地位被剥夺之后,被视为中共外围组织的民盟及“一党三派”也失去了合法地位;另一方面,倒向国民党的青年党和民社党虽保住了合法地位,还参加了随后的行宪国民大会并从中分得一杯羹,但同时却被中共剔除出了民主党派阵营。

而当民盟被迫宣布解散之后,毛泽东的第一反应就是,作为中间力量代表的民主党派不存在了。1947年11月30日(即在民盟被迫解散24天之后),毛泽东致电斯大林,提出“随着民盟的解散,中国中小资产阶级民主党派已不复存在。民盟中有同情我们党的人,虽然它的多数领导人是动摇分子。他们迫于国民党的压力解散了同盟,从而表明了中小资产阶级的软弱性。在中国革命取得彻底胜利的时期,要像苏联和南斯拉夫那样,所有政党,除中共外(似应指早已投靠国民党的青年党、民社党等),都应离开政治舞台,这样做会大大巩固中国革命。”(参见邵雍《解放前后民主党派的政治定位问题》,《上海市社会主义学院学报》2009年第6期)也就是说,当民盟被迫解散,青年党、民社党投靠国民党之后,不仅“一党三派”的第三党、救国会、职教派、乡建派代表不了民主党派,就连之前已经成立的民促、民联、民建、民进、九三等也代表不了民主党派,因为都不能作为独立的民主力量登上政治舞台。

直到1948年1月,随着民革的成立、民盟的重建,公开声明愿与中共“携手合作”,这使毛泽东放弃了建立一党制政府的设想,重新准备与各民主党派合组联合政府。也就是认可了民革、民盟的民主党派身份,并标志着民主党派实现了历史转折。

因此,在“五一口号”发布后的第二天,毛泽东专门致信给李济深、沈钧儒,实际上就是认可了民革及民盟在各民主党派当中的代表性和号召力。(参见《毛泽东致李济深、沈钧儒的信》(1948年5月1日),《毛泽东选集》第5卷第90—91页)

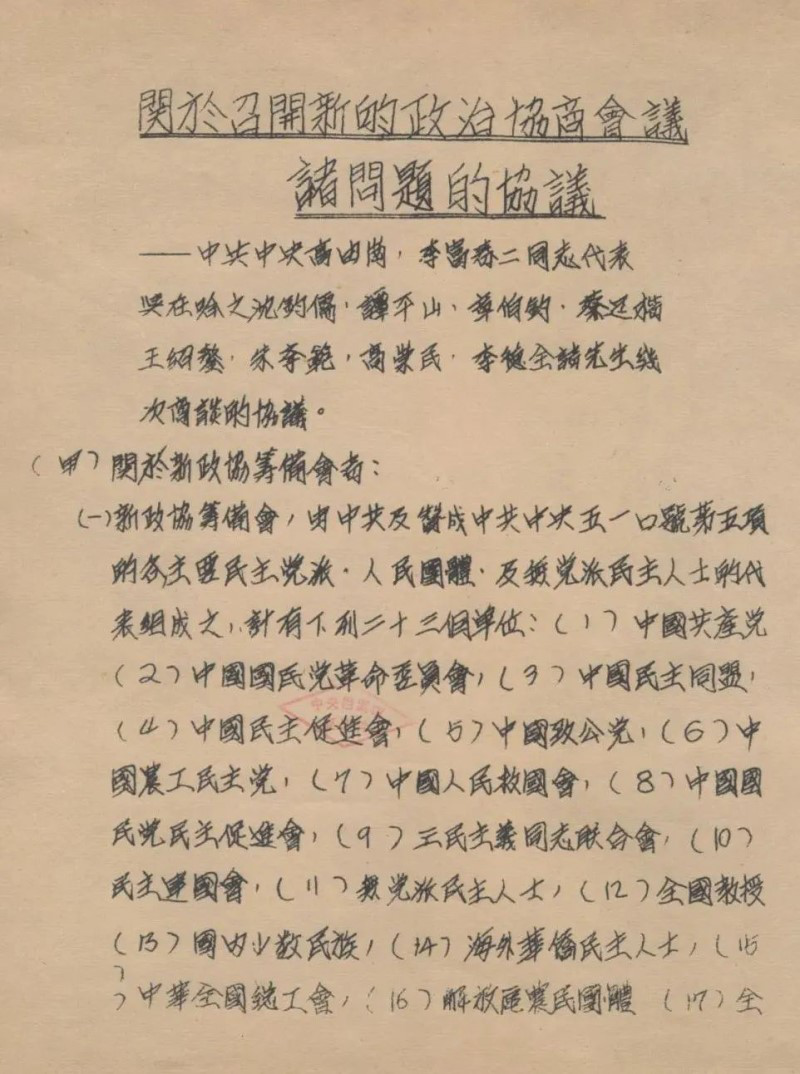

1949年2月19日,中共中央发出《关于对待各民主党派的指示》,对“五一”口号前成立的民革等9个民主党派,一律承认其合法地位并加以保护。新政协筹备期间,共收到28个党派团体要求参加新政协的申请。对不符合参加新政协标准的,或并入其他党派,或要求宣告解散。最终,以党派身份参加新政协的共14个,除中共、青年团外,各民主党派排列顺序为:民革、民盟、民建、无党派民主人士、民进、农工党、救国会、民联、民促、致公党、九三、台盟。(据周鲸文《风暴十年》中的回忆披露,那些获邀参加新政协的民主党派,毛泽东一度觉得太多了,会后想整合成民盟、民革、民建三个,后来因故没有实行,他便顺水推舟说了一句:“既然开销差不多,为何不多挂几个招牌,看来也火热。”)

《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》

值得注意的是,有些党派虽未申请,却被邀请参加,比如九三、台盟和青年团;有的虽申请,却未被邀请参加,比如退出民盟后的董时进组建的中国农民党,以及1947年夏从张君劢领导的民社党分裂出来的民社党革新派等等。[笔者注: 大多数未申请也未被邀请的中间党派则在新中国成立前销声匿迹了。如1947年6月21日,由中国洪门自治党、中国民生共和党、中国国民自由党等三党在上海联合组成的中间党联盟,提出的政纲包括:要求国家秩序,实现和平统一;要求政治进步,实现多党的政党政治;要求民生安定、确立适应国情的经济制度;要求国际合作,建立平等、互惠、友好的国际关系,并采取主动的外交政策。]

行文至此,笔者试图作一番补白以收尾。

第一,在民国时期,在野党派取得合法地位有相关的法律规定。按照中华民国对政党建立的法律规定,政党需要经过政府注册才能合法存在,政府会对申请进行审查,成立后还会对政党进行监管,以确保它们的行为符合法律法规。这实际上既给了在野党派争取合法地位的机会,也给国民政府在党派申请时设置障碍以及成立后予以取缔提供了法律依据。实际上,1927年至1937年期间,除了国民党以外,没有哪个在野党派取得合法地位。

第二,国共两党斗争的焦点始终是中共的合法地位问题。尽管国民党始终没有在法律层面承认中共合法,但中共通过斗争不断巩固一定程度上已获得的合法地位。

1937年9月23日,蒋介石的庐山谈话虽然在一定程度上承认了中共的合法地位,但国民党只愿有条件地承认中共的合法地位,即把中共置于“本党领导之下”,并做出了诸多有悖于承认中共合法地位的行为。比如第二次国共合作形成后,蒋介石曾多次提出两党合并的主张,意图以取消中共独立性作为承认其合法的条件。中共为争取合法地位则进行了不懈的努力。比如在历次国共两党谈判中,争取合法地位就是中共的核心诉求之一。同时,中共还通过国民参政会这一政治平台,与民盟为代表的抗日党派共同争取合法地位。(参见何德廷,辜忠秀《论抗战时期中国共产党的合法地位问题》,《求索》2001年第3期;孙泽学,赵泽中《全面抗战时期中共争取合法地位的斗争述论》,《安徽史学》2024年第5期)

第三,中共与民盟为代表的民主党派,在争取法律层面的合法地位的斗争中密切配合、共同战斗。

一是通过国民参政会这个由各党派组成的政治协商的重要平台,掀起民主宪政运动,并共同推动中共提出成立联合政府的主张,以争取巩固已有的合法地位;二是在政协会议上共进退,取得的五项政协协议成果进一步巩固了各党派的公开合法地位;第三,拒绝参加国民党包办的制宪国民大会,中共于是失去了合法地位,民盟随之被宣布为“非法团体”而被迫解散。

第四,国民党是先以拥护三民主义来默认各党派的合法地位,后以实施宪政后再保证合法地位为推脱;中共则一开始就对抗日各党派均认可为民主党派,后来则是通过是否拥护中国共产党的领导作为甄别民主党派的标准,以确认其合法地位。

深受苏俄建党模式影响的国、共两党,一直是以革命党自居,并不自认为是民主党派,但是在“团结、民主、抗日”的大潮中也举起了民主的大旗,并在抗日党派的名号下共同抗战。中共一直对中间党派的抗日态度予以充分肯定,对其称谓多是各党各派、抗日党派、爱国党派等,到了中共七大,则更多称为民主党派。青年党和民社党在政协会议期间,仍作为民主党派发挥作用,直到参加制宪国民大会之后,才被剔除出民主党派的阵营。

到了改朝换代的节点,代表第三方面的各中间党派命运各不相同。那一边青年党、民社党追随国民党到了台湾,这一边民革、民盟、民建等则纷纷响应“五一口号”参加新政协。而像中间党联盟这样的中间党派则消失在历史大转折的前夜。

桂ICP备08100227号-1

桂ICP备08100227号-1