黄炎培辞去民盟主席职务一事浅析

来源:黄世喆 [大] [小] 2025-09-18

关于黄炎培辞去中国民主政团同盟主席职务一事,当事人并没有在其日记中详细披露个中缘由及具体时间。权威说法是:1941年10月,黄炎培辞去主席职务,由张澜接任。(参见《中国民主同盟史》,中国民主同盟中央委员会著,北京:华文出版社2024年4月第1版)。但对此事颇有了解的梁漱溟却这样说:“ 9月18日,……其时黄炎培已辞去中央常务委员会主席职务,由张澜继任。”(参见梁漱溟《中国民主同盟的创建》,选编自重庆市政协编《重庆文史资料》第28辑)。这究竟是怎么回事呢?

一

对于将统一建国同志会改组为中国民主政团同盟一事,黄炎培一开始是非常积极的。

统一建国同志会于1939年11月23日在重庆成立。在成立大会上,选举黄炎培、张澜、章伯钧、左舜生、梁漱溟为常务干事,公推黄炎培为主席。1941年3月19日,黄炎培等13人在重庆上清寺特园秘密召开成立大会,决定将统一建国同志会改组为中国民主政团同盟。会议确认到会的13人为中央执行委员,推选黄炎培、左舜生、梁漱溟、张君劢、章伯钧为中央常务委员,黄炎培为中央常务委员会主席,左舜生为总书记。

进行改组的直接导火索是源于统一建国同志会的章伯钧、张申府、章乃器等被排除在第二届国民参政会参政员名单之外,黄炎培等人对此深感失望。1940年12月24日,黄炎培、梁漱溟、左舜生至张君劢家会面,“彼此感慨同深,遂发同盟之议。四人自晨至暮,讨论整日,多所决定”(梁漱溟语),“调解国共,必须有第三者明确的立场和主张”(黄炎培语),而原有的统一建国同志会不足以适应形势要求,改组势在必行。(参见《中国民主同盟史》,中国民主同盟中央委员会著,北京:华文出版社2024年4月第1版)。在秘密商谈的过程中,除了黄炎培、梁漱溟、左舜生、张君劢等四位发起者,黄炎培又叫上职教社的冷遹、江恒源同谈,决定改组统一建国同志会为中国民主政团同盟。

之后,黄炎培等人还与章伯均、沈均儒、张申府会商。后梁漱溟受委托邀张澜加入,共同发起。他们一致认同张君劢的意见:秘密成立,不需事先取得蒋的认可。不久,黄炎培、张澜向周恩来、董必武转达了筹建的意图,得到他们支持。

据《黄炎培日记》:1941年3月12日,黄炎培被内推为主席。13日,通过政治纲领12条。18日,黄提议非准备完成不发表,但先发表对时局主张,皆同意。梁漱溟起草的宣言修改后定稿。19日,成立大会通过政治纲领等文件。

但是,秘密成立之事很快被国民党当局发现了一些蛛丝马迹。3月21日,蒋介石已有所耳闻并责问张群,张群的询问则遭到张君劢否认。后张君劢与黄炎培、梁漱溟商量对策,统一口径,向张群解释所谓聚会及“纲领”的原由。于是国民党当局未再继续追问。不过,经此波折的黄炎培已心有所虑。

中国民主政团同盟秘密成立后,因在国统区没有合法地位,不能公开活动,决定派梁漱溟去香港办报。梁漱溟在《我生有涯愿无尽——梁漱溟自述文录》(世纪文景和上海人民出版社2013年7月联合出版)当中,提及当年赴香港筹办《光明报》的过程时写道:

在重庆公推我代表民盟赴港办报时,本曾商定张君劢、罗隆基二位随后也将来港协助,但他们始终未能来。黄炎培(当时任抗战公债筹募委员会秘书长)原说去南洋募捐后途经香港时与我相会,不料我到港之日恰好他离港飞回重庆。于是有关筹办报纸的事宜,我只得会同当时在港已参加民盟的各党派人士商讨办理……

如果我们检索《黄炎培日记》(中国社会科学院近代史研究所整理,北京:华文出版社2008年9月第1版)中记载的相关内容,并对照梁漱溟的相关回忆,可以对《光明报》在香港创刊前的情况作一番简要梳理和分析:

其一,关于办报事宜,原商定去港协助的张君劢、罗隆基始终未能成行,黄炎培也未能在途经香港时与梁相会,梁只能会同当时在港的民盟成员商讨办理。而计划公布的政治纲领早在重庆时即由黄拟定、誊清,并经大家同意后签字。但1941年7月26日,黄炎培托人自重庆带来密函并抄件,再次提出为避免使国民党感到刺激,12条纲领中有4条暂不发表,还要求为他与江恒源参加民盟一事保密。这导致了在港民盟成员的意见分歧。

其二,8月19、20两日,黄炎培抵港后两次与梁漱溟深谈。此时改写后的纲领经过多次反复修改还未确定下来,大家却又在民盟成立宣言的发表方式(即是否署名)上产生分歧,于是“黄表示其环境实不容其出名参加同盟”,即黄不愿署名。

其三,既然黄炎培提出要为他个人保守秘密不署名,黄对于纲领内容、发表时机等问题也就不再固执已见。于是梁马上草成“十大纲领”并写一长信(包括三件请求事项)托人带回重庆。8月28日,梁约在港民盟同人集议,报告一切,再把相关修改意见反馈回内地,同时准备于9月18日创刊。黄炎培在主持了《光明报》的创刊招待会后,9月18日离港下南洋。

其四,9月22日,梁漱溟、曾琦等在港民盟同人在讨论发表民盟宣言及纲领署名问题时,因黄炎培已决定不署名,曾琦于是提出均可以不署名,梁漱溟则坚决反对。梁漱溟因署名问题而推选张君劢为主席;10月5日,黄与梁深谈之后,黄同意梁的主张,即电渝(重庆总部)请改推君劢主席;“渝回复说主席非大会不能改选”。梁漱溟后来“只得服从众议,执行不列名之发表。”同时,这说明至少到10月8日为止,民盟总部(主要是左舜生的意见)还没有同意改选主席。或者说,此时张澜还没有接任。

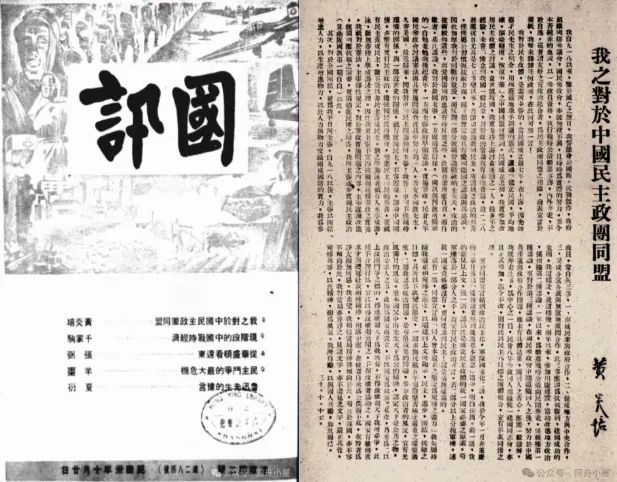

其五,梁漱溟后来抱怨说,当时黄还不愿公开辞职、要求保密,只答应事后在报刊上发一公开声明。关于此事,左舜生在《近三十年见闻杂记》中也提到黄“乃在他们的机关杂志《国讯》上发表一篇文字,说他与这个团体并无关系!”而据《黄炎培日记》,黄炎培写成《我之对于中国民主政团同盟》一文,刊载于《国讯》(港版)第2期,1941年10月20日出版。

二

由以上的分析,我们可以推知:首先,1941年8月20日,黄炎培“表示其环境实不容其出名参加同盟”,实际上就相当于要辞去民主政团同盟主席职务了。因此,所谓“大约在8月间,黄炎培因个人处境关系辞去了主席职务”的说法是有一定依据的。其次,梁漱溟认为“ 9月18日,……其时黄炎培已辞去中央常务委员会主席职务”,可以理解为:黄炎培于 9月18日离开香港前,已提出辞职或者已经辞职。这样的说法也有道理。只是,无论认为黄是在8月还是9月提出辞职,后面再加上“由张澜接任”字样,就容易让人误认为张是在8月或9月接任,产生歧义。再次,第三种说法:“1941年10月,黄炎培辞去主席职务,由张澜接任。”也有理由。因为,10月5日,黄与梁深谈之后,黄同意梁的主张,即电渝(重庆总部)请改推君劢主席。这说明黄已辞职。而《国讯》(港版)于1941年10月10日在香港创刊(与《光明报》刊发民盟成立宣言和“十大纲领”同日),10月17日黄炎培才写成《我之对于中国民主政团同盟》一文,并刊载于20日出刊的《国讯》(港版)第2期上,也就是梁漱溟和左舜生所说的事后发表的公开声明。

简要说来,8月份黄炎培已经表示“不宜署名”,相当于提出辞职,且梁约在港民盟同人集议后,向民盟总部报告一切; 9月18日黄炎培离港出国,正好《光明报》创刊,梁漱溟以此为黄炎培辞职的标志;黄炎培刊载于10月20日《国讯》(港版)第2期上的文章,是其辞职后的公开声明。

问题是,为什么一开始非常积极的黄炎培,到了《光明报》即将创刊并将公布民盟的成立宣言和政治纲领时,却萌生退意了呢?这不到半年时间究竟发生了什么?而且,“因个人处境关系”辞去了主席职务的说法当然没错,可惜简单了些。而如赵锡骅的《民盟史话》(群言出版社2014年12月出版)所说的:“黄炎培担心若以民盟主席的名义署名发表民盟成立的宣言和纲领,以后他领导的职业教育社将遇到国民党强加的许多阻碍,遂于出国前提出辞职。”其实,除了职教社,还会影响劝募公债等重要事务。此外还有哪些与此有关的原因呢?或者说,还有别的因素吗?

我们先回顾一下“统一建国同志会”成立的情形。按照梁漱溟的说法,统一建国同志会已得到蒋委员长的谅解并且同意成立。但实际上,统一建国同志会不仅没有办理过“登记手续”,而且并未取得国民党最高当局的正式认可。在台湾中央研究院近代史研究所档案馆朱家骅的档案中,有一件国民党中央执行委员会秘书处处长叶楚伧致国民党中央组织部部长朱家骅的一封信,内容为商讨统一建国同志会《信约》事。此函未注明年份,但据统一建国同志会之成立时间,以及之前梁漱溟面见蒋介石的时间判断,应为1939年12月中旬。函中“不可予以承认”应该是国民党最高当局对统一建国同志会的态度。梁漱溟对蒋介石的“谅许”应该存有误解,当时蒋介石可能不好当面驳回,那番话只能算是敷衍了事。但是统一建国同志会发起成立已经是不争的事实。(参见迟云平《统一建国同志会发起前后在野党派的活动及影响》,来源:同舟小屋)

也就是说,统一建国同志会的成立,本身也有既成事实的成分。后来黄、梁、张、左秘密筹备民主政团同盟,也许有在“照葫芦画瓢”基础上更进一步的意思,就是这次要瞒着蒋介石秘密成立,再到海外发布成立宣言和政治纲领,造成既成事实,逼蒋承认。理由呢,和统一建国同志会成立时的理由差不多,咬定就是一“政党和社团”的联合组织,不是一个新的政党,和之前成立的统一建国同志会性质一样。而且,同样承认蒋介石为领袖、遵循三民主义。黄炎培肯定认为这样可行,因此才积极牵头推动。

我们再看看黄炎培的身份。黄炎培社会头衔繁多,他不仅是职教社领袖、乡村建设学会常务理事,还是民生公司董事、战时公募劝募委员会常务委员兼秘书长等等,后来还被国民党中央执行委员会宣传部文化运动委员会推为委员。尤其是1942年7月,黄炎培等发起成立建夏企业股份有限公司并任董事长,钱新之、霍宝树、刘航琛、浦拯东为常务董事。4位常务董事皆是当时中国工商界赫赫有名的人物。黄因此被誉称为“老板中的老板”。

进而言之,如果用筹组民盟之初黄炎培与张君劢开玩笑的话作比,张君劢、左舜生、章伯均所代表的党派,是从反蒋转变为拥蒋的“新招抚的土匪”,而黄炎培则属于一直靠近当局、如今却背着当局成立秘密组织的“要哗变的保安队”,身份还是不一样的。(参见梁培恕《但愿世界会更好——我的父亲梁漱溟》,北京:中国大百科全书出版社2021年9月第1版)

同时,黄炎培深谙人情世故,考虑问题周全、处事外圆内方。邹韬奋在谈论国民参政会中的各党派人物时,是这样评论黄炎培的:“黄先生的学识经验,都为侪辈所钦佩,他老先生正义感勃发的时候,行动的胆量也不小,虽则因为他的经验过于丰富,有的时候,顾虑似乎多一些。他爱护国家,厚待朋友,操守纯洁,凡是与此老有过接触的朋友,没有不深深感到的。”(参见邹韬奋《抗战以来》第十六节,《华商报》1941年4月23日版)

而且,从《黄炎培日记》可知,这一时期的黄炎培非常繁忙,除了职教社、劝募公债等日常事务,他一方面在积极筹备新组织,另一方面又在为调解国共矛盾奔波。但调解事宜并不顺利,加之又发生了两件让他痛心的事情,一是爱妻不幸病逝,二是邹韬奋被迫深夜出逃,不由得让他心情低落,夜不能寐。

1941年7月间,黄炎培频繁与其他民盟领导人会商。7月9日,黄炎培在昆明与张君劢、罗隆基深谈;10日,收到梁漱溟香港来电,“要事待商,盼即来港”;24日,与左舜生、章伯钧、冷遹长谈,于是有了那封托人带给梁漱溟的密函并抄件,再次提出12条纲领中有4条暂不发表,以及为其入盟保密一事。(此事曾因分歧较大暂被搁置,这次是旧话重提。早在3月19日大家需要签字确认政治纲领之前,黄炎培就提出“先后发表”的建议。用黄的职教社干将江恒源的话说,其中4条纲领“不啻与当局决裂”,暂缓发表就是为了避免给职教社带来损失。后来达成协议,不在签字的次日发表,另找时机。)看来为了这封密函的内容,黄炎培事先已经与张君劢、罗隆基、左舜生、章伯钧等沟通过了。

三

尤其值得注意的是,左舜生在《近三十年见闻杂记》中提到:“黄炎培最初是很热心的,不仅他自己加入,并且要他的几员大将如冷御秋江问渔杨卫玉等也同时加入了。他捐过一千块钱,担任过第一任的主席,但不久他听了某闻人的一番劝告,乃在他们的机关杂志《国讯》上发表一篇文字,说他与这个团体并无关系!我们素来知道他的性格,也只好一笑置之,改推张表方(澜)任主席,由我任秘书长。”左这番话的意思,黄炎培之所以提出辞职,除了多虑的性格使然,还与某位闻人的劝告有关。而所谓闻人,即有名望的显达之人。在近代上海社会中,“海上闻人”往往特指帮会中威势显赫的头面人物,如妇孺皆知的黄金荣、杜月笙、张啸林等青帮头子。据梁漱溟的回忆,当民盟的《光明报》刊发政治言论时,旅港的参政员,以及在港的国民党元老,甚至“海上闻人”杜月笙,都被授意劝说梁漱溟返回重庆。对此,梁漱溟一一“辞谢”。

而从《黄炎培日记》中我们可以知晓,黄与杜月笙过从甚密。因此,左舜生所说的“闻人”极可能是杜月笙。据《黄炎培日记》记载,黄于1941年8月19日凌晨抵达香港,杜月笙等到机场相迎。“午,到月笙家会餐,共月笙、寰澄、颂华商国讯事。”午后三时,与梁漱溟深谈。20日,黄与月笙、寰澄、颂华等举行国讯委员会议,再商《国讯》在港出版事宜。午后三时,再共梁漱溟深谈。22日,与梁漱溟一起访曾琦,共商大局。梁所谓的“黄表示其环境实不容其出名参加同盟”,就是此时提出的。

当然,左舜生在《近三十年见闻杂记》中的相关说法,也许有不准确之处,但应该不会无中生有。不准确之处在于“改推张表方(澜)任主席,由我任秘书长”的提法。一般认为,民盟成立之初已明确黄任主席,左任总书记。既然不会无中生有,那杜月笙究竟是劝黄炎培辞职还是劝其退盟?或者是劝其发表声明?不得而知。黄炎培究竟在多大程度上听劝?也不得而知。但应包含劝其发表声明的可能性。据《黄炎培日记》,10月3日黄炎培归国抵港后,“寰澄、月笙仰尧等均来畅谈”。5日,“与梁漱溟深谈,自立,合作。”6日上午,“访月笙深谈。”下午,“寿铭来。”7日上午10时,“共曾慕韩长谈。”夜,“漱溟来,出示所为宣言。作文:《我之对于中国民主政团同盟》。”梁漱溟在《赴香港创办民盟言论机关<光明报>前后》中回忆这段波折时是这么表述的:

至于民盟成立宣言的发表方式的分歧,早在宣言起草之前就出现了。青年党曾慕韩首先提出发表时不具名的主张。而后被推为民盟主席的黄炎培又提出要为他个人参加民盟保守秘密;而姓名保密也只能是不具名。我则以为民盟这两个重要文件的发表,都应由民盟的负责人共同具名,毫不隐瞒这些政治主张是我们的。只有如此,才足以表明我们郑重负责的态度,并取信于国内外。有人又提议改由参加民盟的各党派具名,而职教社又反对,其理由是不言自明的:因为黄炎培是该社负责人,有了职教社的名字,也就等于有了他的名字。……最后在万般无奈中,只得服从不具名发表的意见,在《光明报》上刊登了这两个民盟的重要文件。

黄炎培之所以一再要求为其保密乃至最后不愿署名,也许是他一开始就以为秘密成立的民盟,等到在香港刊登不需要署名的成立宣言和政治纲领之后,可以“生米煮成熟饭”逼蒋承认。但是后来当他一方面看到政治环境并没有好转反而有恶化的趋势,另一方面梁漱溟等又坚持这两个民盟的重要文件非署名不可,于是感觉到形势不容他以主席的名义署名,而国民党当局的“一党专政”也容不得新的政团组织公开成立,遂以辞职脱身。

黄炎培辞去主席一职后,思前想后,在《国讯》(港版)第2期(1941年10月20日)上发表《我之对于中国民主政团同盟》一文,对内既有所交代,对外也算是声明。

《国讯》(港版)第2期(1941年10月20日版),来源:同舟小屋

而这篇花费苦心、多次修改完善而成的《我之对于中国民主政团同盟》一文,其主要观点是:首先,我自“九一八”以来,一直为国事奔走。而今诸位好友成立了民主政团同盟,我虽不隶属任何政团,但是我也有话要说。其次,我对于民主政体,是素所主张的;对于全国团结,更为我平日所主张;至于同盟所谈的“政治民主化,军事国家化”,更是与我的观点一致。最后,我的态度与同盟宣言所说的一致,以期达到民主、进步、团结、抗敌目标。我希望当局本着“天下为公”的精神,认定天下是公共之物,政治是众人之事,将各在野政团视为诤友,我亦以诤友自视之。

黄炎培此番表明心迹且以鲜明立场支持民主政团同盟主张的言论,却因文章表明其与民盟无关的“局外人”姿态引起了一些民盟同仁的不满及后世研究者的误解。

四

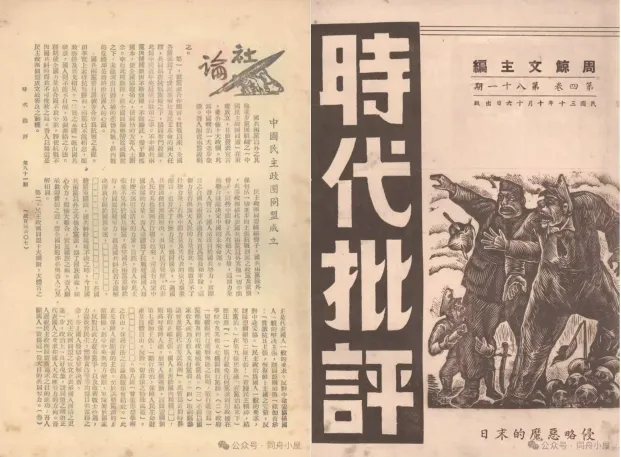

我们且看同一时期的其他声援文章。且不说10月18日邹韬奋主编的《大众生活》(新廿三号)刊发的《中国民主政治的推动》社论文章;以及11月1日《时代批评》第4卷第82期上刊登的刘清扬的文章《响应中国民主政团同盟正义的呼吁》。毕竟他们并非民盟成员,这两位救国会成员只是以志同道合者身份表示支持和响应。而在此之前,10月16日的《时代批评》(第4卷第81期)转载了《中国民主政团同盟成立宣言及十大纲领》,并刊发由周鲸文撰写的社论《中国民主政团同盟成立》。这篇社论实际上是以“局内人”的身份亮明态度和立场。文章首先将中国民主政团同盟界定为国共两党以外的进步党团组织。接着作两点说明:

就党派合作而言。国共两党不断发生磨擦动摇了合作抗战的基础。民主政团同盟正是为了解决党派合作的问题而成立的,它的组成人员是国共两党除外、包括一切进步而主张抗战到底的中间党派及成员。这个力量的联合能决定中国的未来命运。第二,同盟十大纲领,大体言之正是代表国人一般的要求。

文章最后表示:“民主政团同盟之成立正表示国人团结之更进一步,政治上一良好现象,该同盟之纲领正代表国人之要求和国人大众应努力的方向。吾人谨祝民主政团同盟所追求之目的成功,吾人愿国人一致为这一伟大目的共同努力。”这一篇社论选择在10月16日发表,实际上是起到与同日《光明报》发表的社论《中国民主政团同盟的成立宣言》遥相呼应的作用。

《时代批评》第4卷第81期(1941年10月16日版),来源:同舟小屋

而并非民盟成员的邹韬奋,除了于10月18日在《大众生活》(新廿三号)刊发《中国民主政治的推动》社论,对中国民主政团同盟的成立“表示热烈的欢迎和竭诚的赞助”,对中国民主政团同盟所公布的对时局主张的十大纲领进行简要解读以外,稍后在《对反民主的抗争》一书中,以《民主同盟与中国民主》为题,详细剖析了中国民主政团同盟的“十大纲领”,这也是第一次将“中国民主政团同盟”简称为“民主同盟”。在文中他还驳斥了关于“第五纵队”的造谣和污蔑。而香港《华商报》则趁热打铁,在11月1日晚刊的社论文章《实现民主与抗战力量》上进一步驳斥关于“第五纵队”的诽谤:“反民主的人们最心爱的是‘第五纵队’这个名词,他们对于中国抗战建国的实际需要,对于政治改革为解决抗战期间各种困难的枢纽,都不愿作平心静气的讨论,开口闭口都不外‘第五纵队’云云。为政府奔走海外劝募公债的‘救国老人’黄炎培先生就曾公开著文表示赞成‘中国民主政团同盟’,说他‘对此以民主为目标之团体组合,安有不表同情之理?’难道黄先生也在‘第五纵队’之列吗?”(以上内容均转引自迟云平《中国民主政团同盟面世前后各方的反响》,来源:同舟小屋)这样看来,似乎黄炎培以民盟友人而不是民盟成员的身份和邹韬奋一起发声,看来效果更好。

但是这样一来,后世研究者就容易产生这样的误解,即认为黄炎培在此期间曾有过脱离民盟组织(即退盟)的行为,尽管时间非常短暂。毕竟黄炎培先是要求为其参加民盟一事保密,后来又表示“其环境实不容其出名参加同盟”,并且“在《国讯》上发表一篇文字,说他与这个团体并无关系!”给人的感觉,就不仅是辞去主席职务而已了,应该是短暂地脱离了民盟。

相应地,外界对民盟的报道中就不提及黄炎培了。10月27日,延安《解放日报》以《民主政团同盟发表宣言纲领 主张抗战团结实行民主》为题作报道时,在按语里列出了11位盟员名单:“据港国新社讯,民主政团同盟盟员名单,为曾琦,张君劢,章伯钧,左舜生,李璜,张澜,罗隆基,罗文干(最近病逝),徐傅霖,梁漱溟,丘映芙等十一人。”没有职教社的黄炎培、江问渔、冷遹。28日,《解放日报》发表社论《民主运动的生力军》,盛赞中国民主政团同盟的成立——“最近曾琦、张君劢、梁漱溟、章伯钧、张澜先生等组织了民主政团同盟。”同样也没有提及黄炎培。10月25日,《民潮》(闽侨半月刊)第一卷第六期不仅全文刊载了《成立宣言》和“十大纲领”,而且加了如下的编者按——“按:中国民主政团同盟包括六个政治团体:即国家社会党、青年党、第三党、宪政党、村治派及东北派是。而各政团主要人物,因环境关系,现均侨居香港活动。”也就是说,黄炎培所领导的职教社也不在列。

正当中国民主政团同盟成立之初,各方褒贬不一、毁誉参半之时,香港《华商报》在11月24日晚刊上有一篇题为《争民主的声浪在参政会》,其中的一些表述颇耐人寻味:

“十一月九日中午,蒋委员长招宴民主政团同盟负责人张君劢、左舜生及黄炎培,……张左等也提出民主政团同盟政纲的各点。”这个“及”字把黄炎培的模糊面目表露无遗,黄的民盟负责人身份就在“似有似无之间”,但黄并没有发声。接着,“十一日,国民参政会驻会委员会举行谈话会,张君劢、左舜生、张澜、李璜、罗隆基等都表示对民主政团同盟负任何责任。……因国民党言论机关过去指责民主政团同盟为‘汉奸’,‘第五纵队’,为‘颠覆政府’,几为罪大恶极之集团。张、左、李璜、张澜、罗隆基、章伯钧等即表示准备随时入狱,决不回避责任。”接着是一段对左舜生预备坐牢而戒烟的生动描述。此时,黄同样没有发声。

到了11月16日正午,中国民主政团同盟在渝负责人张君劢、左舜生、张澜于重庆临江路俄国餐厅招待来渝参政员。在张、左代表民盟发言之后,接着黄炎培起立发言了,却讲了一个意味深长的故事,暗喻他也是民盟的成员。

25日,在国民参政会二届二次会议上,张澜等23人联名(黄炎培参与联署)提出《实现民主以加强抗战力量树立建国基础案》,实际表达了民盟纲领的主要精神。从此,民盟就由秘密转为公开,出现在国统区的政治舞台上。26日,《黄炎培日记》记载:蒋介石在闭幕式上致词,说到“宪政实行后,当然是多党制,但训政时则否。各党各派只要不违反三民主义,政府定扶助之。”蒋介石似乎是在用不置可否的方式回应民盟的成立。但是,对黄炎培而言,蒋的致词“极诚恳”,看来可以公开民盟身份了。

因此,黄炎培辞去主席一职后,并没有从此淡出民盟。他虽辞去主席职务,却仍保留着常委一职。经过短暂的犹豫之后,他又作为民盟领导人活跃在政治舞台上了。

桂ICP备08100227号-1

桂ICP备08100227号-1